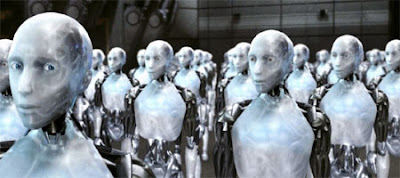

O futuro - como ele será: robôs

Asimo tem 12 anos, 1,30 metro de altura, 48 quilos, é japonês e se veste como um pequeno astronauta. Reconhece vozes. Verte o suco de uma garrafa num copo e o serve a um humano. É um robô formidável. Mas, quando o seu país encarou o desastre de Fukushima, quem entrou em cena para avaliar os estragos do maior acidente nuclear desde Chernobyl não foi Asimo. Foi um time de robôs militares americanos muito menos simpáticos.

Por terra vieram as miniaturas de tanques desenvolvidos pela iRobot para o uso em combate no Afeganistão. Um deles - o PackBot, com o tamanho de um laptop, esteiras para terrenos acidentados e um braço mecânico com câmera - filmou o interior da usina e mapeou pontos radioativos. Um modelo maior removeu escombros de até 70 quilos. Já o RQ 16a T-Hawk - um mini-helicóptero não tripulado - coletou imagens aéreas da usina.

A moral da história é que, enquanto a indústria japonesa gastou décadas para criar robôs humanoides capazes de fazer o que nós fazemos, a máquina de guerra do Pentágono investiu em máquinas que fazem o que não podemos. O coração desse novo capítulo da robótica é a Agência de Pesquisa em Projetos Avançados de Defesa, do Pentágono. Em 1968, ela tinha criado o embrião da internet. Nos anos 80, inventou os caças invisíveis. E com a eclosão da guerra ao terrorismo, em 2001, passou a investir em robôs. E por que robôs?

A razão chama-se guerra assimétrica. Na guerra ao terrorismo, o combate não acontece entre Forças Armadas de países rivais, mas entre um Exército nacional e inimigos inflitrados entre civis. Aí, caças supersônicos e bombas atômicas desenvolvidos na Guerra Fria deixam de ser importantes. Muito mais útil é um discreto robô bisbilhoteiro que reúna informações sobre o próximo lugar de ataque.

Os primeiros robôs da guerra assimétrica foram os "drones" - veículos aéreos não tripulados, filhos dos aeromodelos. A maioria deles serve para reconhecimento de campo, vigilância e coleta de informações. Mas há também os drones para ataques aéreos, como o Avenger, invisível para radares e capaz de carregar 2,7 toneladas de bombas. Em 8 anos, drones foram usados em 302 ataques, deixando entre 1 845 e 2 836 mortos - 17% deles civis, segundo a ONG New America Foundation.

E as pesquisas continuam. Para conseguir mentes brilhantes que projetem máquinas de guerra, a Darpa lança concursos à comunidade científica. Em 2005, ofereceu US$ 2 milhões para quem construísse um carro que andasse sozinho por 200 km na montanha - 5 completaram o percurso. Em 2007, o desafio foi que esses veículos também seguissem a sinalização de trânsito. E em outubro será a vez do concurso para robôs com braços, pernas, torso e cabeça, capazes de, sem controle humano, manusear de ferramentas comuns até carros. Isso para substituir pessoas em ambientes perigosos e degradados.

O que isso tem a ver com nossa pacata vida civil? Fukushima é só o primeiro exemplo. Com um custo muito menor do que o de um helicóptero, pequenos drones poderão monitorar o trânsito, perseguir carros fugitivos, vasculhar florestas e montanhas em operações de busca e resgate e controlar fronteiras. Nos EUA, uma pesquisa com 1 708 pessoas concluiu que 4 em cada 5 pessoas apoiam esse tipo de ação. E ela virá em breve. O Congresso dos EUA ordenou a Administração Federal de Aviação a criar um plano para que drones circulem pelo espaço aéreo civil em 2015.

E a inteligência?

Por maiores que sejam suas capacidades, esses robôs são mais burros do que uma formiga. O drone precisa de piloto - ainda que ele esteja no solo. Carros sem motoristas seguem instruções predefinidas e se orientam pelo GPS, nunca por conta própria. E robôs fofos como o Asimo se limitam a seguir um roteiro. Já uma formiga procura comida sozinha e volta à casa em linha reta.

E o Deep Blue, da IBM, que em 1997 derrotou o maior enxadrista do mundo? Esqueça. "Quem deu entrevistas à imprensa foi o derrotado, uma vez que o computador não sabia falar", lembra Michio Kaku. Já Watson sabe. Esse robô, também da IBM, venceu em 2011 os melhores competidores humanos do jogo de dicas e respostas "Jeopardy!". Ele ouve as dicas em linguagem oral, faz associações a partir de milhões de textos sua memória de 15 mil gigabytes e responde em linguagem oral. Mas não consegue realizar a tarefa mais básica para um humano: aprender a interagir com o mundo sem roteiro.

Isso é tão difícil porque computadores processam informações de forma completamente diferente de humanos. Num computador, você fornece um dado, o processador o transforma de acordo com uma regra preestabelecida e o resultado é um novo dado. A regra é dada de cima para baixo, em série. Já na mente acontece o contrário. Ela é formada por redes neurais, que funcionam não em série, mas paralelamente. Difícil de entender? Pense então num bebê. Para ele responder a uma situação, várias vias neurais são ativadas ao mesmo tempo. Conforme a prática, a via neural que levar a um resultado melhor se tornará mais e mais forte, e as outras se desativarão. É assim que se constitui o aprendizado - uma regra construída de baixo para cima, a partir dos sentidos, da experiência e dos erros.

Teoricamente seria possível um supercomputador simular o cérebro humano, imitando 100 bilhões de neurônios conectados cada um a milhares de outros neurônios realizando sinapses numa velocidade inferior a um milissegundo. Para isso, seria primeiro necessário um computador de 36,8 quatrilhões de cálculos por segundo (petaflops). Disso não estamos longe - o supercomputador mais potente do mundo, o IBM Sequoia, chega a 16,32 petaflops. Depois, seria necessário fazer a engenharia reversa do cérebro. Bom, segundo o futurologista Ray Kurzweil, isso deve acontecer em 20 anos. Quem viver verá. Ou não.

Fonte : SuperInteressante

Por terra vieram as miniaturas de tanques desenvolvidos pela iRobot para o uso em combate no Afeganistão. Um deles - o PackBot, com o tamanho de um laptop, esteiras para terrenos acidentados e um braço mecânico com câmera - filmou o interior da usina e mapeou pontos radioativos. Um modelo maior removeu escombros de até 70 quilos. Já o RQ 16a T-Hawk - um mini-helicóptero não tripulado - coletou imagens aéreas da usina.

A moral da história é que, enquanto a indústria japonesa gastou décadas para criar robôs humanoides capazes de fazer o que nós fazemos, a máquina de guerra do Pentágono investiu em máquinas que fazem o que não podemos. O coração desse novo capítulo da robótica é a Agência de Pesquisa em Projetos Avançados de Defesa, do Pentágono. Em 1968, ela tinha criado o embrião da internet. Nos anos 80, inventou os caças invisíveis. E com a eclosão da guerra ao terrorismo, em 2001, passou a investir em robôs. E por que robôs?

A razão chama-se guerra assimétrica. Na guerra ao terrorismo, o combate não acontece entre Forças Armadas de países rivais, mas entre um Exército nacional e inimigos inflitrados entre civis. Aí, caças supersônicos e bombas atômicas desenvolvidos na Guerra Fria deixam de ser importantes. Muito mais útil é um discreto robô bisbilhoteiro que reúna informações sobre o próximo lugar de ataque.

Os primeiros robôs da guerra assimétrica foram os "drones" - veículos aéreos não tripulados, filhos dos aeromodelos. A maioria deles serve para reconhecimento de campo, vigilância e coleta de informações. Mas há também os drones para ataques aéreos, como o Avenger, invisível para radares e capaz de carregar 2,7 toneladas de bombas. Em 8 anos, drones foram usados em 302 ataques, deixando entre 1 845 e 2 836 mortos - 17% deles civis, segundo a ONG New America Foundation.

E as pesquisas continuam. Para conseguir mentes brilhantes que projetem máquinas de guerra, a Darpa lança concursos à comunidade científica. Em 2005, ofereceu US$ 2 milhões para quem construísse um carro que andasse sozinho por 200 km na montanha - 5 completaram o percurso. Em 2007, o desafio foi que esses veículos também seguissem a sinalização de trânsito. E em outubro será a vez do concurso para robôs com braços, pernas, torso e cabeça, capazes de, sem controle humano, manusear de ferramentas comuns até carros. Isso para substituir pessoas em ambientes perigosos e degradados.

O que isso tem a ver com nossa pacata vida civil? Fukushima é só o primeiro exemplo. Com um custo muito menor do que o de um helicóptero, pequenos drones poderão monitorar o trânsito, perseguir carros fugitivos, vasculhar florestas e montanhas em operações de busca e resgate e controlar fronteiras. Nos EUA, uma pesquisa com 1 708 pessoas concluiu que 4 em cada 5 pessoas apoiam esse tipo de ação. E ela virá em breve. O Congresso dos EUA ordenou a Administração Federal de Aviação a criar um plano para que drones circulem pelo espaço aéreo civil em 2015.

E a inteligência?

Por maiores que sejam suas capacidades, esses robôs são mais burros do que uma formiga. O drone precisa de piloto - ainda que ele esteja no solo. Carros sem motoristas seguem instruções predefinidas e se orientam pelo GPS, nunca por conta própria. E robôs fofos como o Asimo se limitam a seguir um roteiro. Já uma formiga procura comida sozinha e volta à casa em linha reta.

E o Deep Blue, da IBM, que em 1997 derrotou o maior enxadrista do mundo? Esqueça. "Quem deu entrevistas à imprensa foi o derrotado, uma vez que o computador não sabia falar", lembra Michio Kaku. Já Watson sabe. Esse robô, também da IBM, venceu em 2011 os melhores competidores humanos do jogo de dicas e respostas "Jeopardy!". Ele ouve as dicas em linguagem oral, faz associações a partir de milhões de textos sua memória de 15 mil gigabytes e responde em linguagem oral. Mas não consegue realizar a tarefa mais básica para um humano: aprender a interagir com o mundo sem roteiro.

Isso é tão difícil porque computadores processam informações de forma completamente diferente de humanos. Num computador, você fornece um dado, o processador o transforma de acordo com uma regra preestabelecida e o resultado é um novo dado. A regra é dada de cima para baixo, em série. Já na mente acontece o contrário. Ela é formada por redes neurais, que funcionam não em série, mas paralelamente. Difícil de entender? Pense então num bebê. Para ele responder a uma situação, várias vias neurais são ativadas ao mesmo tempo. Conforme a prática, a via neural que levar a um resultado melhor se tornará mais e mais forte, e as outras se desativarão. É assim que se constitui o aprendizado - uma regra construída de baixo para cima, a partir dos sentidos, da experiência e dos erros.

Teoricamente seria possível um supercomputador simular o cérebro humano, imitando 100 bilhões de neurônios conectados cada um a milhares de outros neurônios realizando sinapses numa velocidade inferior a um milissegundo. Para isso, seria primeiro necessário um computador de 36,8 quatrilhões de cálculos por segundo (petaflops). Disso não estamos longe - o supercomputador mais potente do mundo, o IBM Sequoia, chega a 16,32 petaflops. Depois, seria necessário fazer a engenharia reversa do cérebro. Bom, segundo o futurologista Ray Kurzweil, isso deve acontecer em 20 anos. Quem viver verá. Ou não.

Fonte : SuperInteressante

Comentários

Postar um comentário